皆さん、こんにちは。大阪市都島区のアスヒカル歯科です。

今回は「虫歯予防に効果的な歯磨き粉とその選び方」について解説していきます。

歯磨き粉の選び方次第で、虫歯予防の効果をさらに高めることが可能です。

しかし、どの歯磨き粉が自分に合っているのか、何を基準に選べば良いのか悩む方も多いのではないでしょうか?

この記事では、虫歯が発生するメカニズムから始め、虫歯予防に効果的な歯磨き粉の選び方や注意点を詳しくお伝えします。ご自身やお子さんの歯を健康に保つための参考になれば幸いです。

目次

1 虫歯になるメカニズムから理解しよう

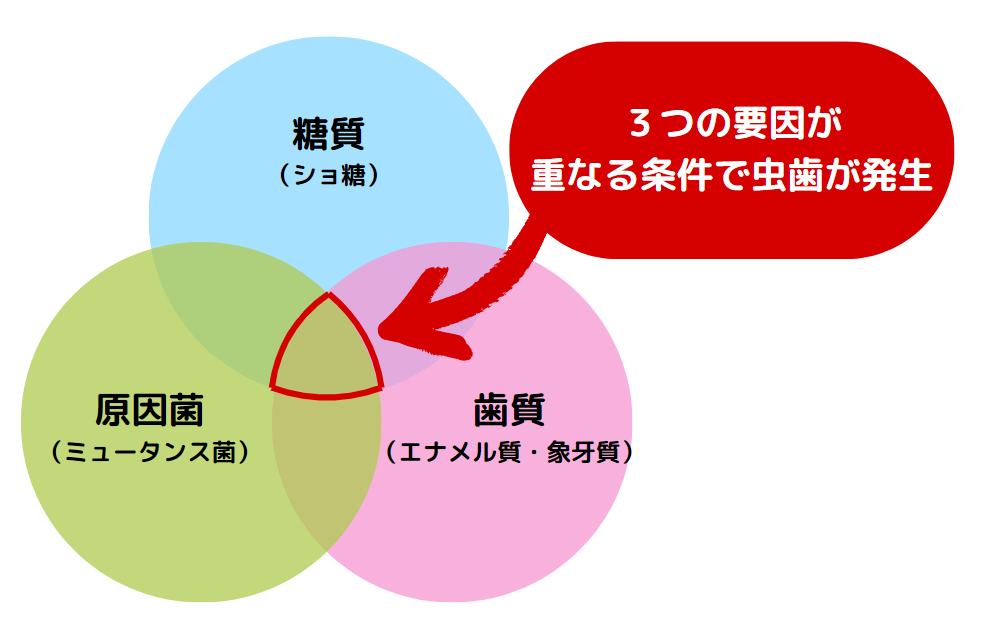

虫歯予防に効果的な歯磨きを選ぶためには、まず虫歯になるメカニズムを正しく理解する必要があります。

◎虫歯の発生メカニズム

虫歯は、口腔内に存在する複数の虫歯菌、特にミュータンス菌が食べ物の中の糖分を分解し、酸を生成することで発生します。この酸が歯のエナメル質を溶かすことによって虫歯が進行します。このプロセスは「脱灰(だっかい)」と呼ばれ、酸によってエナメル質が失われていく現象です。特に糖分の多い食べ物や飲み物、例えば炭酸飲料やお菓子を摂取すると、口腔内のpHが急激に低下し、酸性の状態が長く続くことで歯の溶解が進行します。脱灰が続くと、歯の表面に穴が開き、虫歯になります。

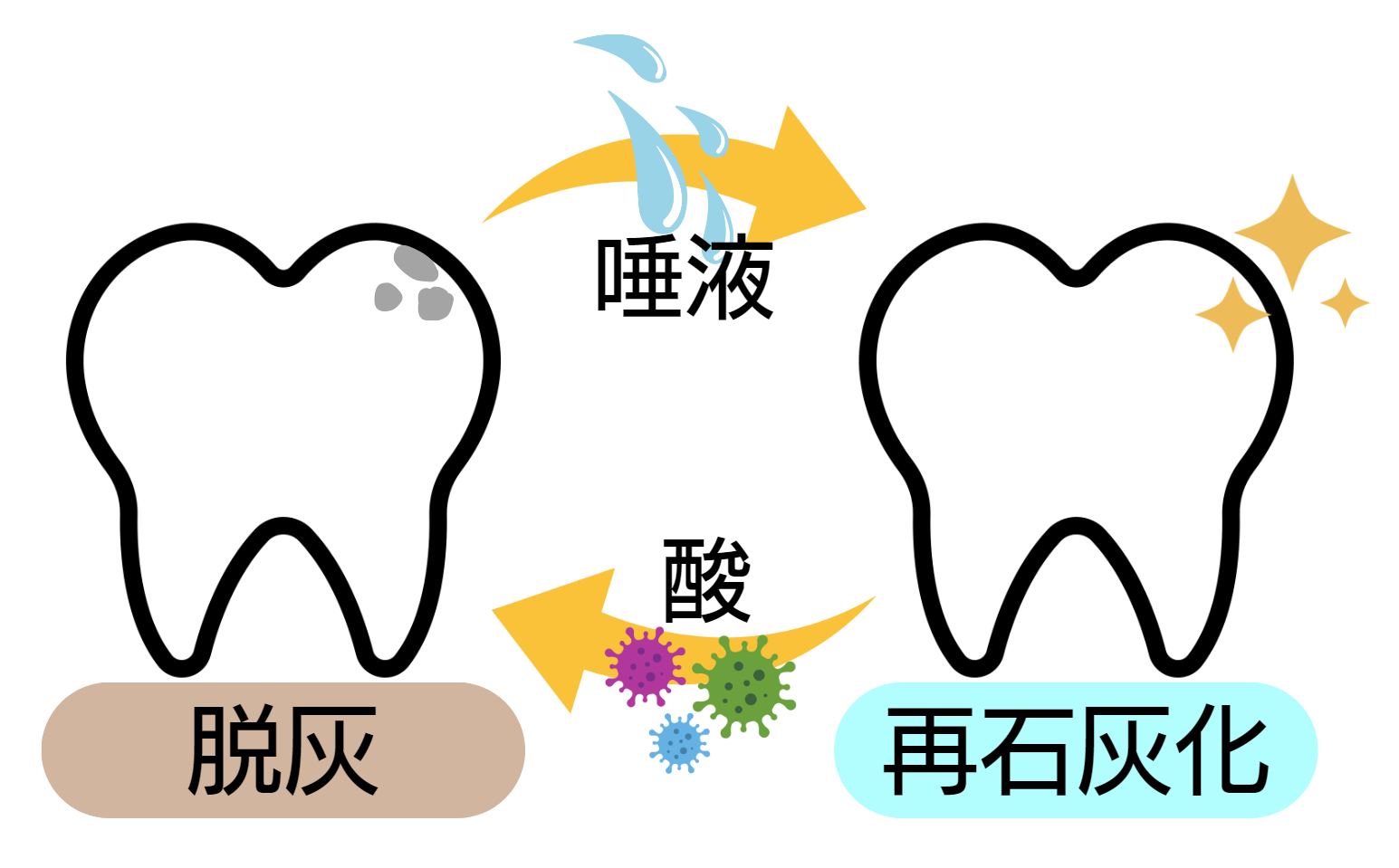

◎唾液の働きと再石灰化

しかし、口腔内には唾液という強力な防御システムがあります。唾液には口内を中和する働きがあり、酸によって溶け出したエナメル質を修復する「再石灰化」を促す成分が含まれています。再石灰化とは、カルシウムやリンなどのミネラルを補給することで、脱灰されたエナメル質を再び固めるプロセスです。この再石灰化が効果的に行われれば、虫歯の進行を防ぐことが可能です。しかし、口腔内の酸の生成が唾液の再石灰化を超えると、再石灰化が追いつかなくなり、虫歯が進行してしまいます。

◎唾液のその他の役割

また、唾液にはその他にも重要な役割があります。例えば、口腔内の食べ物の残りを洗い流し、細菌の繁殖を抑える作用があります。唾液の分泌量は個人差があり、夜間は特に減少するため、寝る前の歯磨きが非常に重要です。

虫歯予防のためには、酸の生成を抑えること、つまり糖分の摂取を控えること、そして唾液の再石灰化の力を最大限に活かすことが大切です。

噛むことで唾液の分泌が促進されるため、食事中にしっかりと噛むことも唾液の分泌を助け、虫歯予防に寄与します。

◎象牙質への虫歯の進行

さらに、虫歯の進行はエナメル質にとどまらず、象牙質に達すると進行速度が速まります。象牙質はエナメル質よりも柔らかく、酸に対する抵抗力が低いためです。

この段階では痛みを感じることが増え、さらに進行すると歯髄(神経)にまで達し、激しい痛みを引き起こします。

そのため、虫歯を初期の段階で発見し、適切に対処することが非常に重要です。

◎虫歯の予防に向けて

以上のように、虫歯の発生には複数の要因が関与しており、特に食生活と口腔ケアが大きな役割を果たします。

適切な歯磨きとフッ素の利用、さらに唾液の働きを最大限に引き出すことが虫歯予防の基本となります。

2 虫歯予防に効果的な歯磨き粉の選び方

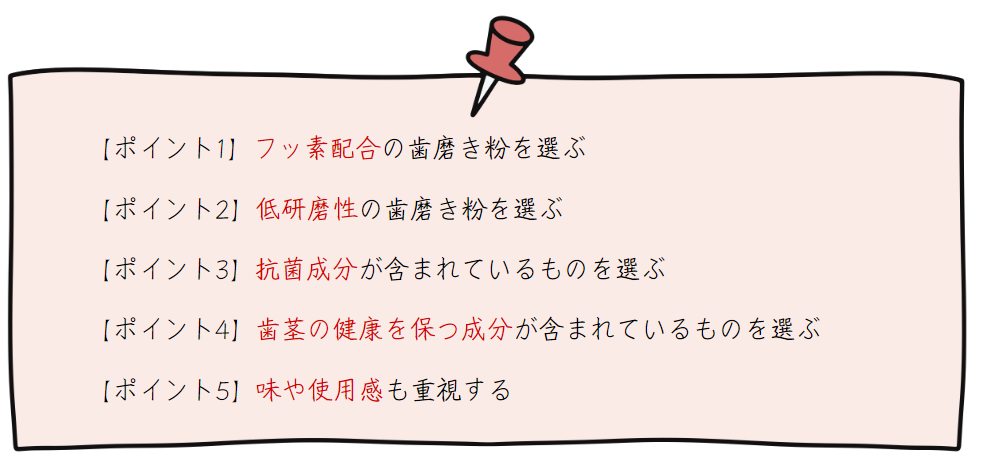

ここからは、虫歯予防に効果的な歯磨き粉を選ぶ際のポイントを5つに分けてご紹介します。

【ポイント1】フッ素配合の歯磨き粉を選ぶ

フッ素は虫歯予防に非常に効果的な成分です。フッ素は歯のエナメル質に取り込みやすくし、再石灰化を促進する作用があります。

また、虫歯菌が酸を生成するのを抑制する働きもあり、虫歯のリスクを大幅に減少させます。

特に、お子さんや虫歯ができやすい方は、フッ素配合の歯磨き粉を選ぶことをおすすめします。

【ポイント2】低研磨性の歯磨き粉を選ぶ

歯磨き粉の中には、研磨剤が多く含まれているものもありますが、これが歯のエナメル質にダメージを与える可能性があります。

特に歯の表面が削られすぎると、虫歯になりやすくなります。

虫歯予防を考える際には、低研磨性の歯磨き粉を選ぶことで、歯を守りながらしっかりと汚れを落とすことができます。

【ポイント3】抗菌成分が含まれているものを選ぶ

歯磨き粉に抗菌成分が含まれていることで、虫歯菌の繁殖を抑えることができます。例えば、トリクロサンや塩化セチルピリジニウム(CPC)などの成分が含まれている歯磨き粉は、口腔内の細菌バランスを整え、虫歯の発生を予防します。噛み合わせの部分に菌が溜まりやすい方にも効果的です。

【ポイント4】歯茎の健康を保つ成分が含まれているものを選ぶ

虫歯予防には、歯そのものだけでなく歯茎の健康も大切です。歯茎が健康でないと、歯と歯茎の間にプラークが溜まりやすくなり、虫歯のリスクが高まります。

ビタミンEやグルコン酸クロルヘキシジンなど、歯茎の健康をサポートする成分が含まれている歯磨き粉を選ぶことで、歯と歯茎を一緒に守ることができます。

【ポイント5】味や使用感も重視する

歯磨き粉を選ぶ際には、成分だけでなく味や使用感も重要です。特に、お子さんが使う場合には、使いやすい味の歯磨き粉を選ぶことで、歯磨きの習慣を続けやすくなります。

また、ミントが強すぎないものや泡立ちが少ないものを選ぶことで、歯磨きが苦手な方でも無理なく使用できます。

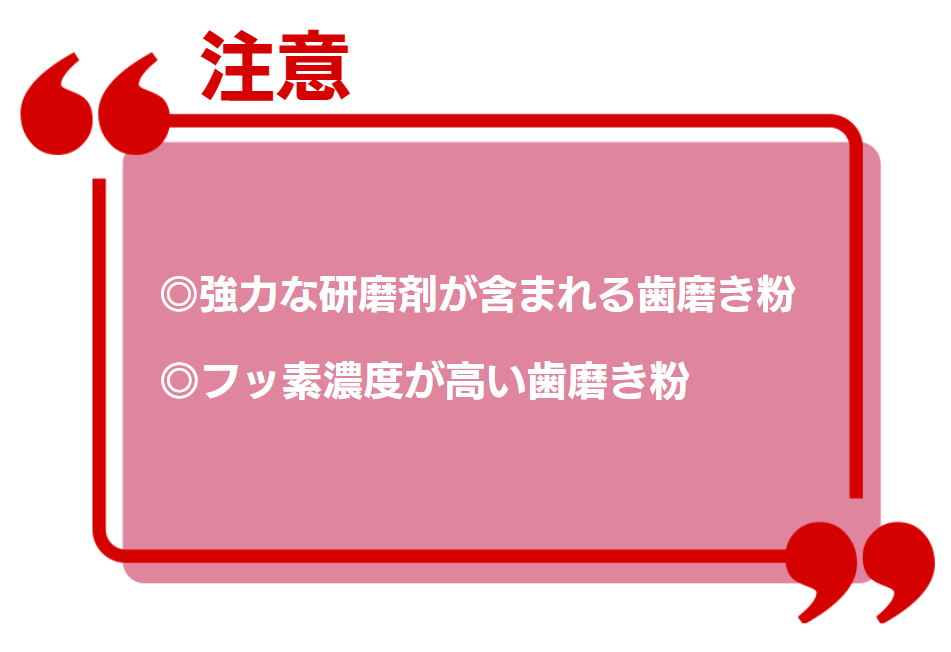

3 注意が必要な歯磨き粉について

以下に挙げる歯磨き粉は、選ぶ際に注意が必要となります。

◎強力な研磨剤が含まれる歯磨き粉

虫歯予防のために歯磨き粉を選ぶ際、全ての歯磨き粉が安全で効果的であるとは限りません。例えば、ホワイトニング効果を謳っている歯磨き粉の中には、強力な研磨剤が含まれていることがあります。

このような歯磨き粉は、使い続けることで歯の表面を傷つけ、かえって虫歯のリスクを高めてしまうことがあります。特に、エナメル質が薄い方や歯が敏感な方は注意が必要です。

◎フッ素濃度が高い歯磨き粉

小さいお子さんには比較的低濃度のフッ素が含まれた歯磨き粉を使用することが推奨されます。

これは、子供が歯磨き粉を飲み込むリスクがあるためです。

一方、大人は高濃度のフッ素が含まれた歯磨き粉を使用することで、虫歯予防効果を最大限に引き出すことができます。

年齢に合ったフッ素の濃度に注意して適切な歯磨き粉を選ぶことが大切です。

4 歯磨き粉を使わないのもアリ?

実は、歯磨き粉を使わずにブラッシングを行うことも一つの方法です。

歯磨き粉を使用しなくても、正しいブラッシング方法を実践すれば、プラークをしっかりと除去することが可能です。

特に研磨剤に敏感な方や、歯磨き粉の成分にアレルギーがある方にとっては、歯磨き粉を使わないことで歯を守ることができる場合もあります。

ただし、フッ素の効果を得るためには歯磨き粉の使用が推奨されます。また、歯磨き粉を使うことで、歯磨き後の爽快感や口臭の予防効果も期待できます。そのため、状況に応じて歯磨き粉の有無を選ぶことが大切です。

5 迷ったら歯医者さんに相談しましょう

歯磨き粉の選び方に迷ったり、どのようなケアが自分に合っているのか悩んだりした場合は、歯科医師に相談することをおすすめします。

歯科の定期検診では、虫歯や歯周病の早期発見・治療だけでなく、正しいブラッシング方法や適切な歯磨き粉の選び方についても教えてもらうことができます。

例えば、患者さん一人ひとりの歯の状態や生活習慣に合わせた歯磨き粉の選択肢を提案してもらえるため、自分に最も合った製品を使うことができ、虫歯予防の効果を最大限に引き出すことが可能です。

また、歯科医院では、使用するフッ素濃度についての適切なアドバイスも得られます。

小さいお子さんや高齢者、あるいは特定の病気を持つ方など、個々の状況に応じて異なるフッ素濃度の歯磨き粉が推奨されることがあります。

こうした情報は、歯科医師が患者さんの口腔内の健康状態を詳しく把握しているからこそ提供できるものです。

さらに、歯科の定期検診そのものの有用性も見逃せません。

定期検診では、口腔内全体の状態をチェックすることができ、虫歯や歯周病のリスクを減らすことができます。

特に、正しいブラッシング方法を学ぶことは非常に重要で、ブラッシングの仕方が間違っていると、いくら良い歯磨き粉を使っていても十分な効果が得られません。歯科医師や歯科衛生士から具体的なブラッシング指導を受けることで、より効率的にプラークを除去し、歯と歯茎の健康を維持することができます。

定期的に歯科医院に通うことで、虫歯予防だけでなく、全身の健康維持にもつながります。口腔内の健康が保たれることで、食事を楽しむことができ、栄養をしっかり摂ることができるため、体全体の健康にも良い影響を与えます。

また、虫歯や歯周病によって引き起こされる痛みや不快感を未然に防ぐことができ、生活の質を向上させることができます。

歯磨き粉の選び方や正しいブラッシング方法に不安がある場合は、ぜひ歯科医師に相談し、定期検診を活用して口腔内の健康を守っていきましょう。

▼まとめ

今回は「虫歯予防に効果的な歯磨き粉とその選び方」について大阪市都島区のアスヒカル歯科が解説しました。

虫歯予防には、フッ素や抗菌成分が含まれた歯磨き粉を選ぶことが重要です。また、低研磨性で歯茎の健康もサポートする成分が含まれているものが望ましいです。

味や使用感も考慮し、無理なく続けられる歯磨き粉を選びましょう。

また、歯磨き粉を使わない方法も選択肢の一つとして考えられますが、フッ素の効果を得るためには歯磨き粉を使用することが推奨されます。

ご自身やお子さんの歯を健康に保つために、正しい選び方で効果的な虫歯予防を行いましょう。

コメント